Ziel (wohl) nicht erreicht

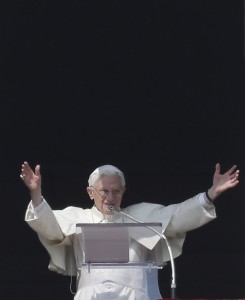

„Sie haben das Ziel erreicht!“ So lautet die Botschaft des Navigationsgeräts am Ende einer Fahrt. Mit Blick auf die Piusbruderschaft und Papst Benedikt XVI. sieht es so aus, als werde das Ziel am Ende nicht erreicht. Benedikt XVI. wollte eine Aussöhnung mit den traditionalistischen Anhängern von Erzbischof Lefebvre. Auch wenn es seit Anfang der Woche Spekulationen gibt, die Versöhnung könnte noch auf der Zielgeraden des Pontifikats gelingen, ist das realistisch betrachtet eher unwahrscheinlich. Anfang Januar setzte der Chef der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, der Piusbruderschaft ein Ultimatum bis zum 22. Februar. Bis dahin sollten sie Farbe bekennen, ob sie die ihnen vorgelegte lehramtliche Präambel anerkennen oder nicht. Darin wird die Zustimmung der Piusbrüder zum gesamten Lehramt der katholischen Kirche gefordert – inklusive des II. Vatikanischen Konzils und vor allem inklusive der Anerkennung der Gültigkeit der nachkonziliaren Form der Liturgie.

Die Versöhnungsgeste mit der Rücknahme der Exkommunikation Anfang 2009 löste bei vielen Gläubigen Unsicherheit über den Kurs der Kirche aus – abgesehen noch von dem großen Problem des Holocaustleugners Williamson. Benedikt XVI. ist den Weg trotzdem gegangen. Er hatte sich bewegt, die Piusbrüder scheinen sich bis heute nicht zu bewegen. 1988 hatte der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger, mit Erzbischof Lefebvre bereits einen Kompromiss ausgehandelt; doch Lefebvre zog nach 24 Stunden seine Unterschrift wieder zurück. Dass damals die Einigung nicht gelungen ist, lässt Ratzinger bis heute keine Ruhe. Daraus resultiert auch sein hoher Einsatz für die Aussöhnung.

Seit Monaten schweigen die Piusbrüder. Mit der Ankündigung des Amtsverzichts Benedikts XVI. scheinen die Karten nun neu gemischt zu werden. Selbst wenn die Piusbrüder noch bis zum Samstag positiv antworteten, wäre die Zeit bis zum Pontifikatsende zu kurz, um noch alle notwendigen kirchenrechtlichen Fragen zu klären. Sollten die Piusbrüder noch antworten und die Präambel endgültig ablehnen, würde das Pontifikat mit einem weiteren Paukenschlag enden – allerdings einem äußert negativen. Also bleibt diese Frage wohl offen. Es liegt dann in der Hand des neuen Papstes, wie er damit weiter verfährt. Für Benedikt XVI. ist es dennoch eine schmerzliche Erfahrung. Er wollte versöhnen, verstand sein Papstamt als Dienst an der Einheit. Dass ihm das in Bezug auf die Piusbruderschaft nicht gelungen ist, bleibt ein Makel seines Pontifikats. Zumal er einen hohen Einsatz gespielt hatte.

„Nicht alles ist Papst Benedikt XVI. geglückt.“ Das erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, gestern Abend in seiner Würdigung des scheidenden Papstes und nannte als Beispiel eben das Thema „Piusbruderschaft“. Zollitsch bat zugleich den Papst um Vergebung „für alle Fehler, die vielleicht aus dem Raum der Kirche in Deutschland ihm gegenüber begangen wurden“. Konkrete Beispiele nannte er hier nicht. Die Kirche verliere einen Papst, der ein großer Theologe sei, so Zollitsch. Er bedankte sich im Namen von Millionen Deutschen, die seinen Dienst als Guter Hirte und Brückenbauer „großartig erlebt“ hätten. Zollitsch und viele weitere Bischöfe nehmen am Mittwoch nächster Woche an der Generalaudienz in Rom teil, dem letzten öffentlichen Auftritt Benedikts XVI. Auch wenn der Amtsverzicht des Papstes – außer bei der Würdigung – kein offizielles Thema bei der Frühjahrsvollversammlung ist, wird in den Pausen doch immer wieder über diesen Schritt diskutiert. Nicht alle Bischöfe sind sich sicher, ob es eine richtige Entscheidung ist.

P.S. Urbi et orbi wird unterdessen heftig weiter über den Starttermin des Konklaves spekuliert. Handfestes gibt es aber nach wie vor nicht. Sicher ist, vor dem 1. März wird es nicht beginnen; und dann auch wohl noch nicht so schnell. Denn es gibt immer mehr Stimmen von Kardinälen aus der ganzen Welt, die sagen, dass es durchaus Gesprächsbedarf gibt. Wir werden sehen…

P.P.S. Das ZDF überträgt übrigens am 27.2. die letzte Generalaudienz von Papst Benedikt XVI. live aus Rom. Beginn der Übertragung ist um 10.15 Uhr