Endlich ist es raus, das Datum für den Beginn des Konklaves. Am Dienstag, 12. März startet die Wahl für den 265. Nachfolger des Apostels Petrus. Einen klaren Favoriten gibt es vier Tage vor der Wahl allerdings noch nicht. Scola und Scherer sind in diesen Tagen zwei heiß gehandelte Namen. O’Malley und Schönborn stehen aber auch bei vielen hoch im Kurs, während der Stern der Afrikaner und Asiaten gerade wieder eher am Sinken ist. Doch das kann sich ganz schnell wieder ändern. Das Konklave entwickelt seine ganz eigene Dynamik. Viele gehen davon aus, dass trotz der recht langen Vorlaufzeit von 12 Tagen und dann 10. Generalkongregationen, der weiße Rauch doch erst am dritten oder vierten Tag aufsteigen könnte.

Papabile: Kardinal Odilo Scherer

Aber auch diese Prophezeiungen könnten sich ganz schnell in Schall und vor allem Rauch auflösen, wenn sich plötzlich im zweiten oder dritten Wahlgang die Stimmen unerwartet auf einen (Überraschungs-) Kandidaten hin konzentrieren. Am Wochenende werden nun noch einmal wichtige Gespräche geführt. So manches Essen wird gegeben in den verschiedenen Häusern der nationalen Bischofskonferenzen in Rom und in den nationalen Priesterseminaren, in denen viele Kardinäle untergekommen sind. Dabei sprechen sie oft weniger darüber, wen man wählen könnte, als vielmehr, warum ein bestimmter Kandidat weniger geeignet ist. Ähnlich dem alten vatikanischen Prinzip, nachdem weniger die Anwesenheit einer Person registriert wird, als vielmehr ihre Abwesenheit.

Bei den Themen, die in den mittlerweile über 100 Redebeiträgen angesprochen werden, ist immer wieder die Kurie und das Verhältnis zu den Bischofskonferenzen dabei. Dies scheint doch vielen Kardinälen unter den Nägeln zu brennen. Das geht soweit, dass ganz konkrete Vorschläge für eine Kurienreform gemacht werden. Dabei werden keine großen neuen Ideen präsentiert, sondern Punkte, die bereits seit Jahren immer wieder gefordert werden wie etwa die Einrichtung von regelmäßigen Kabinettssitzungen oder etwa die Möglichkeit, dass der Papst sich mit einem festen Beraterstab umgibt, und den Ausbau des Prinzips der Kollegialität. Weitere Themen waren heute unter anderem die Rolle der Frau, der interreligiöse Dialog sowie Fragen der Gerechtigkeit und aus dem Bereich Bioethik. Besonders beeindruckt hat übrigens einige Kardinäle der Vortrag des Münchner Erzbischofs Kardinal Marx. Worüber er gesprochen hat, war allerdings nicht herauszubekommen.

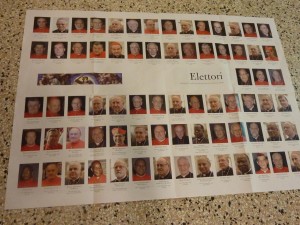

Heute Morgen wurden die Abwesenheitsgründe der beiden Kardinäle O’Brien von Edinburgh und Darmaatmandja aus Indonesien vom Kardinalskollegium offiziell angenommen. Damit steht fest, dass 115 Kardinäle ins Konklave einziehen werden; wenn nicht noch einem der Papstwähler etwas zustößt. Am Montag werden sie dann ins vatikanische Gästehaus einziehen. Die Zimmer werden ausgelost, da es unterschiedliche Typen und Größen gibt. Für den neuen Papst ist eine Suite vorbereitet, in der er die ersten Tage wohnen kann, bevor er in die Papstwohnung im Apostolischen Palast einzieht. Die Suite hat Empfangsräume, die der neue Pontifex auch dringend brauchen wird. Denn es müssen in der Zeit nach der Wahl wichtige Entscheidungen fallen. So steht etwa die Personalie „Kardinalstaatssekretär“ an. Auch wenn der Name Bertone in den Generalkongregationen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht ausgesprochen wurde, ist doch klar, die harsche Kritik an der Situation der Kurie bzw. die Reformforderungen zielen am Ende natürlich auf seine Person ab. Ein neuer Papst wir gut beraten sein, sich möglichst schnell einen neuen Staatssekretär zu suchen. Je länger er damit zögert, umso schwieriger wird es werden, wirklich Veränderungen durchzuführen.

Bis zum Konklavebeginn wollen die Purpurträger weiter am Profil für den neuen Papst arbeiten. Charismatisch, spirituell und mit Durchsetzungskraft gepaart mit dem Verständnis für unterschiedliche Kulturen und einen Blick für die sozialen Probleme in der Welt sowie der Kenntnis mehrerer Sprachen. So in etwa sieht das Profil aus. Und wer passt darauf? Angesichts der Probleme im letzten Pontifikat, wird in diesen Tagen nicht nur über die Anforderungen an den neuen Papst gesprochen, sondern vor allen Dingen auch über das Profil des zweiten Manns in der katholischen Kirche. Zwar verbietet das Wahlrecht ein so genanntes „Ticket“, d.h. eine Festlegung des möglichen neuen Papstes auf einen Kardinalstaatssekretär bereits vor der Wahl. Doch am liebsten wäre es vielen Kardinälen, wenn die Papabili schon jetzt Farbe bekennen würden, wenn sie wählen. In den Medien werden immer wieder Namen von möglichen Anwärtern auf den Posten des Alter Ego genannt. Dazu zählen etwa Kardinal Mauro Piacenza, ein Hardliner, und Kardinal Leonardo Sandri. Der machte in den letzten Jahren eine vielseits anerkannte Arbeit als Chef der Ostkirchenkongregation. Doch zuvor war er Innenminister des Vatikans unter Kardinalstaatssekretär Sodano und Johannes Paul II. Auch aus dieser Zeit hört man viel Gutes über den gebürtigen Argentinier Sandri. Doch was wusste er etwa über die Machenschaften des Gründers der Legionäre Christi Maciel? Ein dunkles Kapitel in der Wojtyla-Ära, das noch nicht aufgearbeitet ist. Diese und andere Fragen schmälern auch Sandris eigene Chancen auf den Papstthron.

Hier steht nach wie vor der Italiener Angelo Scola hoch im Kurs. Der 71-Jährige war vor seiner Zeit als Erzbischof von Mailand Patriarch von Venedig. Aus beiden Städten gingen in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrere Päpste hervor. Scola ist polyglott. Er ist einer der wenigen italienischen Kardinäle, die international bekannt sind und gilt als ein Mann des Dialogs. So hat er etwa ein Zentrum für den Kontakt mit dem Islam gegründet. Die Kurie in Mailand hat er in kurzer Zeit mit harter Hand umgekrempelt. Seine Nähe zur italienischen Bewegung Communione e Liberazione könnte allerdings ein Nachteil sein. Zwar hat er sich in den letzten Jahren stark distanziert. Doch trotzdem besteht die Gefahr, dass mit Scola Vatikanisches und italienische Politik wieder mehr vermengt werden. Zudem ist die Frage, ob die Kardinäle überhaupt einen Italiener auf dem Stuhl Petri möchten.

Dann könnte die Stunde des Odilo Scherer schlagen. Der Erzbischof von Sao Paolo bringt einige Jahre Kurienerfahrung mit; ist allerdings seit langer Zeit zurück in seiner brasilianischen Heimat. Dort war er Sekretär der größten Bischofskonferenz der Welt mit mehreren Hundert Bischöfen. Seit 2007 leitet der 63-Jährige die Diözese in der Millionenmetropole. Er ist Mitglied in mehreren wichtigen vatikanischen Dikasterien, unter anderem im Kardinalsrat der Vatikanbank IOR. Die Nähe der Kirche zu den Armen und den sozialen Problemen der Menschen ist dem manchmal etwas kühl wirkenden Scherer wichtig. Vieles in seinem Denken und Wirken erinnert an die in den 80er Jahren vom Vatikan heftig bekämpfte Befreiungstheologie, obwohl er eine Nähe dazu stets zurückweist. Italienische Medien versuchten ihm heute eine Nähe zu Kardinal Bertone anzudichten. Das ist in diesen Tagen gefährlich; denn Bertone gilt nicht gerade als Liebling unter den Purpurträgern. Doch ob dieses durchsichtige Manöver Früchte zeigen wird, ist sehr fraglich.

Die italienischen Kollegen sehen in den ersten Runden des Konklaves auch einen Zweikampf zwischen Scola und Scherer. Auch da sind Zweifel angebracht, ob es wirklich zu dieser Alternative kommt. Noch ist das Rennen offen: O’Malley, Schönborn und Ouellet werden immer noch gehandelt. Über die afrikanischen Kandidaten wird in den letzten Tagen weniger gesprochen; auch die Asiaten. Doch dazu in den nächsten Tagen mehr.

P.S. Am Montagabend, 11.3. um 00.05 Uhr gibt es übrigens eine Diskussion im ZDF: Welchen Papst braucht die Kirche? Mit dabei sind Julia Klöckner, Pirmin Spiegel (Misereor) und Gabriele Kuby. Das wird spannend, am Vorabend des Konklaves.