Fahren auf Sicht im dichten Nebel

So lautet derzeit die Devise im Vatikan. Die Situation des Amtsverzichts des Papstes ist neu. Deshalb hangelt man sich von Tag zu Tag. Da kann es schon auch mal passieren, dass Aussagen vom Vortag plötzlich ins genaue Gegenteil verkehrt werden – mit einem Lächeln des vatikanischen Pressesprechers garniert. Obwohl der am aller wenigsten dazu kann. Mit größtmöglicher Offenheit versucht Federico Lombardi seit einer Woche nun Licht in die undurchsichtige Gemengelage zu bringen. Geduldig beantwortet er die Fragen der Journalisten, auch wenn sie schon zum zigsten Mal gestellt wurden. Could you now please in English? En francaise, s.v.p.!? Aus einem als kurz angekündigten Briefing werden da schnell 90 Minuten, wie zuletzt am Samstag.

Immerhin gab es am Samstag dann doch etwas Neues zu erfahren. Hatte Lombardi zuvor immer betont, das Konklave werde zwischen dem 15. und 20. März beginnen, schwenkte er plötzlich um und erklärte, dass man prüfe, ob es nicht auch schon vorher beginnen könne. Kehrtwende um 180 Grad bei voller Fahrt. Bis Freitag lautete die Devise, die Kardinäle bräuchten die Zeit von 15 Tagen, um sich besser kennenzulernen und die Situation der Kirche zu studieren. Immerhin geht es um ein wichtiges Amt, das zu besetzen ist. Teilnehmer des letzten Konklaves berichten, dass die Zeit des Vorkonklaves nicht unterschätzt werden darf. Hier geht es nicht nur um Organisatorisches. Es werden wichtige Weichen gestellt. Das geschieht zwar in der Regel weniger in den offiziellen Kardinalsversammlungen, den Kardinalskongregationen, die täglich stattfinden, sondern in den Pausen, am Nachmittag und Abend in den diversen Unterkünften der Kardinäle.

Seit Samstag gilt nun die Devise, dass die Kardinäle durch den langen Vorlauf des Amtsverzichts schon genügend Zeit hätten, ihre Reise nach Rom zur organisieren. Dazu geht man im Vatikan davon aus, dass die meisten Kardinäle bereits zum 28. Februar in den Vatikan kommen, um am Abschiedstreffen der Kardinäle mit dem scheidenden Papst teilzunehmen. Das findet am Vormittag in der Sala Clementina im Vatikan statt. Daher sehe man eine Chance, die entsprechende 15-Tage-Regelung der Sedisvakanz-Ordnung von Johannes Paul II. verkürzen zu können. Dort heißt es in Artikel 37: „Ferner bestimme ich, dass die anwesenden wahlberechtigten Kardinäle nach Eintritt der rechtmäßigen Vakanz des Apostolischen Stuhles fünfzehn volle Tage auf die abwesenden warten müssen.“ Was ist nun aber, wenn schon alle früher da sind? Kann man dann auch schon früher beginnen?

Darüber diskutiert man jetzt im Vatikan. Doch darf man die Regeln überhaupt ändern? Dazu steht in der bereits erwähnten Ordnung in Artikel 5: „Falls Zweifel über die in der vorliegenden Konstitution enthaltenen Vorschriften oder über die Art und Weise ihrer Durchführung auftreten sollten, so verfüge ich förmlich, dass dem Kardinalskollegium alle Vollmacht zusteht, diesbezüglich ein Urteil zu fällen. Diesem erteile ich deswegen die Erlaubnis, die zweifelhaften oder strittigen Punkte zu interpretieren, wobei ich bestimme, dass es bei den Beratungen über diese und andere ähnliche Fragen, mit Ausnahme des Aktes der Papstwahl selber, genügt, dass die Mehrheit der versammelten Kardinäle zur gleichen Auffassung kommt.“ Außerdem ist Benedikt XVI. bis zum 28. Februar völlig frei, die Ordnung entsprechend zu ändern bzw. klarzustellen, dass das Konklave wegen der besonderen Situation auch früher beginnen könnte.

Fest steht auf jeden Fall, dass es nach der bestehenden Ordnung die Kardinäle sind, die in einer der ersten Generalkongregationen das Datum für das Konklave festlegen. Der Camerlengo und der Dekan des Kardinalskollegiums können zwar Vorschläge für ein Vorziehen des Beginns unterbreiten, es aber nicht entscheiden. Die Generalkongregationen beginnen aber erst nach dem Rücktritt des Papstes. Es wird vermutet, dass die erste am 1. März stattfindet. Es ist unwahrscheinlich, dass noch am 28. Februar am Abend eine solche Versammlung stattfindet. Allerdings ist bei der aktuellen Nebelfahrt auch nichts auszuschließen. Man gewinnt in Rom an einigen Stellen den Eindruck, dass es manchen nicht schnell genug gehen kann mit der Wahl. Will man damit allzu große Diskussionen über den Zustand der Kirche sowie das Positive und Negative des zu Ende gehenden Pontifikats verhindern? Interessant ist ja, dass im Sinne von Artikel 5 der Ordnung diejenigen Kardinäle mit einfacher Mehrheit über den Zeitpunkt des Konklaves bestimmen, die bereits zu einem frühen Zeitpunkt in Rom sind. Und das werden vor allem die Kurienkardinäle sein; doch Gesprächsbedarf haben gerade viele Kardinäle aus der Weltkirche. Das Ringen um Einfluss und Deutungshoheit hat also längst begonnen. Wir sind mitten im Vorkonklave.

Benedikt XVI. hat unterdessen gestern Abend mit den traditionellen Fastenexerzitien begonnen. D.h. es gibt bis Samstagmorgen keine Termine – von den dreimal täglich je rund 30 Minuten dauernden Meditationen einmal abgesehen. Die hält übrigens in diesem Jahr der päpstliche Kulturminister, Kardinal Gianfranco Ravasi. Ein Italiener mit Außenseiterchancen auf die Nachfolge. Über die Papabile dann nächste Woche mehr hier.

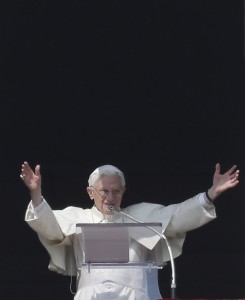

Beim mittäglichen Angelusgebet hat Benedikt XVI. noch einmal eines der zentralen Themen seines Pontifikats angesprochen: die entschiedene Neuausrichtung des Menschen auf Gott. „Entdecken wir den Glauben an Gott wieder als Grundlage und Kriterium für unser Leben und das Leben der Kirche!“ Er sprach von Überwindung von Stolz und Individualismen. Jeder müsse sich entscheiden, ob er dem eigenen Interesse oder dem eigenen Wohl folgen wolle. Es fällt auf, dass Benedikt XVI. in den letzten Tagen des Pontifikats immer wieder auch die Kirche selbstkritisch mit in den Blick nimmt.