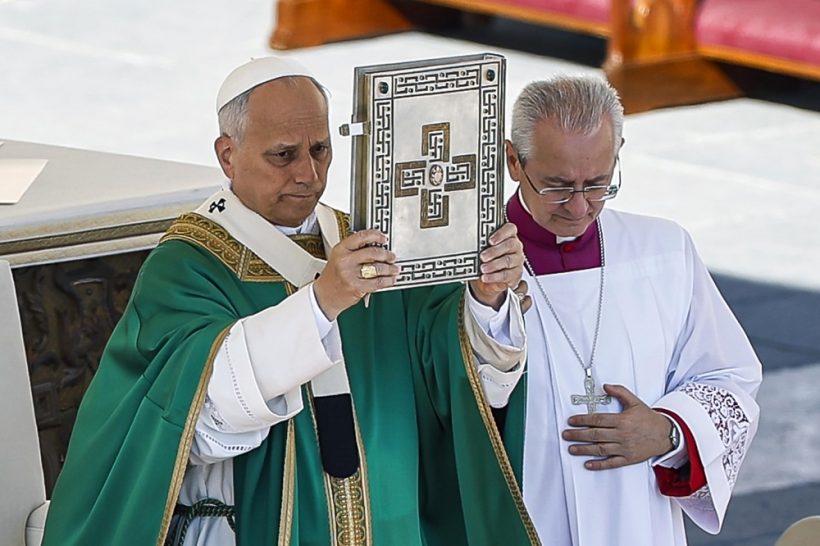

Papst Leo XIV. und die Armut

Es ist ein klares Signal. Als Thema seines ersten großen Lehrschreibens hat Papst Leo XIV. die Armut gewählt, nicht ein theologisches Thema. Wobei bei genauer Lektüre des gut 50 Seiten umfassenden Dokuments mit dem Titel „Dilexi te – über die Liebe zu den Armen“ deutlich wird, dass es ein zutiefst biblisches Thema ist. Der Pontifex verortet die Pflicht zum Engagement für Arme und Ausgegrenzte sowie den Einsatz für eine Veränderung von Strukturen, die Armut, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit begünstigen, im Wirken Jesu. Damit wandelt er auf den Spuren seines Vorgängers und macht deutlich, dass die Fokussierung auf Armut und die damit verwandten Themen unter Franziskus keine Eintagsfliege war oder dessen Sonderinteresse. Leo zeigt auch, dass die Armut und ihre Bekämpfung immer Bestandteil kirchlichen Handelns und der katholischen Soziallehre war. Doch er sieht wie Franziskus die Notwendigkeit, diesen Punkt noch einmal radikal ins Bewusstsein zu rufen und ins Zentrum des Handelns der Kirche sowie jedes einzelnen Christenmenschen zu stellen.

Mehr Latino als Yankee

Ein Dutzend Mal kommt die Formulierung „vorrangige Option für die Armen“ in dem Dokument vor. Da klingelt es bei vielen Leserinnen und Lesern in den Ohren. Zwar gehört diese zur Tradition der katholischen Kirche, doch mit der Befreiungstheologie und den Bemühungen der Kirche Lateinamerikas, das II. Vatikanische Konzil auf dem Kontinent zu inkulturieren, bekamen diese Worte noch einmal eine besondere Bedeutung. Es ist in dem vorliegenden Dokument deutlich zu spüren, dass Papst Leo XIV. stark aus der Perspektive und den Erfahrungen seiner zweiten Heimat Peru denkt und weniger aus einer US-amerikanischen Perspektive. Laut Katholischer Nachrichtenagentur brachte es der Vatikanist der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“, Iacopo Scaramuzzi, auf den Punkt mit der Bemerkung: „Das ist mehr Latino als Yankee.“

Entsprechend leicht geht Leo die Kapitalismuskritik seines Vorgängers über die Lippen. Er macht sich den Gedanken zu eigen, dass „die Diktatur einer Wirtschaft, die tötet,“ angeprangert werden müsse. Manche Beobachter sehen hier eine leichte Verlagerung der Perspektive. Franziskus hatte einerseits eine „Diktatur der Wirtschaft“ beklagt und andererseits erklärt, „diese Wirtschaft tötet“. In der Kombination, wie Leo sie gebraucht, kommt sie bei Franziskus nicht vor, obwohl es in „Dilexi te“ als Zitat erscheint und nahegelegt wird, dass es aus Evangelii gaudium stamme. Ganz gleich, wie das bewertet wird, bleibt die Kritik von Leo an denen, die glauben, dass ein freier Markt alles regeln könne. Diese Idee weist er entschieden zurück. „Manchmal werden auch pseudowissenschaftliche Kriterien herangezogen, wenn etwa gesagt wird, dass der freie Markt von selbst zur Lösung des Problems der Armut führen werde. Oder man optiert sogar für eine Seelsorge der sogenannten ‚Eliten‘ und behauptet, dass man, statt Zeit mit den Armen zu verschwenden, sich besser um die Reichen, Mächtigen und Berufstätigen kümmern sollte, um durch diese zu wirkungsvolleren Lösungen zu gelangen.“ Hinter solchen Argumenten sieht Leo eine Weltlichkeit, die dazu verleite, die Wirklichkeit mit oberflächlichen Kriterien zu betrachten.

Kritik an kirchlichen Kreisen

Das Dokument ist keine Enzyklika. Das heißt das Thema wird nicht in großer Tiefe behandelt. Es ist eine Exhortation und soll, getreu der Wortbedeutung, anspornen und ermutigen. Deshalb nimmt Leo auch alle Ebenen und Bereiche in den Blick. Er kritisiert, wie sein Vorgänger, die Gleichgültigkeit vieler Christinnen und Christen gegenüber Armen und Ausgegrenzten. Dabei hat er auch ganz bestimmte Gruppen in der Kirche im Blick, bei denen sich „ein mangelndes oder gar fehlendes Engagement für das Gemeinwohl der Gesellschaft und insbesondere für die Verteidigung und Förderung der Schwächsten und Benachteiligten feststellen [lässt]. Diesbezüglich ist daran zu erinnern, dass Religion, insbesondere die christliche, nicht auf den privaten Bereich beschränkt werden darf, so als ob die Gläubigen sich nicht auch um die Probleme der Zivilgesellschaft und die Ereignisse, die die Bürger betreffen, kümmern müssten“.

Interessant ist auch: Wie bereits erwähnt, findet sich eine große Nähe zur Befreiungstheologie und den großen Lateinamerika-Konferenzen von Medellín über Puebla bis Aparecida. Einmal zitiert Leo dann eines der Dokumente, mit denen die Glaubenskongregation 1984 scharf auf die Befreiungstheologie reagierte. Allerdings ist es genau eine solche Stelle aus der damaligen Erklärung, die eher eine Brücke zur Befreiungstheologie zu bauen sucht und die Gegner in die Pflicht nimmt: „Die Sorge um die Reinheit der Lehre geht nicht ohne die Bemühung, durch ein integrales theologales Leben die Antwort eines wirksamen Zeugnisses des Dienstes am Nächsten, besonders aber am Armen und Unterdrückten, zu geben.“ Das dürfte auch ganz im Sinne von Franziskus sein, der große Teile des vorliegenden Dokuments in den letzten Monaten seines Lebens ausarbeiten ließ. Leo machte es sich jetzt zu eigen und Veröffentlichte es mit einigen Änderungen. Wer was geschrieben hat, wollte einer der Ghostwriter des Papieres, Kardinal Michael Czerny, heute bei der Pressekonferenz zur Vorstellung nicht preisgeben. „Es ist 100 Prozent Franziskus und 100 Prozent Leo“, stellte er auf Nachfrage der Journalisten fest.

Gleichberechtigung der Frauen

Ein Punkt könnte Leo XIV. künftig noch Probleme bereiten. Wie sein Vorgänger bemängelt er, dass trotz mancher Fortschritte „die Gesellschaften auf der ganzen Erde noch lange nicht so organisiert [sind], dass sie klar widerspiegeln, dass die Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen Rechte haben wie die Männer. Mit Worten behauptet man bestimmte Dinge, aber die Entscheidungen und die Wirklichkeit schreien eine andere Botschaft heraus, vor allem wenn man an die ärmsten Frauen denkt.“ Hier wird sich Leo fragen lassen müssen, wie es um Wort und Tat in der eigenen Kirche bestellt ist. Zuletzt hatte er in einem Interview, das Ende September veröffentlicht wurde, erklärt, dass er nicht vorhabe beim Thema Frauenweihe Änderungen vorzunehmen. Zugleich betonte er, dass es weiter ein Thema sein werde.

Das eben erwähnte Interview machte deutlich, dass von Leo XIV. bei innerkirchlichen Fragen keine schnellen Entscheidungen zu erwarten sind. Zugleich hat er keine Türen zugestoßen. Mit Blick auf soziale Fragen ist er klarer, wie das heutige Dokument zeigt. Jetzt warten alle schon auf die erste Enzyklika und gehen davon aus, dass sich der Pontifex mit KI beschäftigen werde. Bis es soweit ist, dürfte es noch eine Weile dauern. Vielleicht lohnt es sich, erst einmal das aktuelle Dokument genauer zu studieren und Impulse für jede und jeden Einzelnen, für die Arbeit der Kirche sowie der Politik daraus zu ziehen. Ansätze bieten sich reichlich.

P.S. Es gab heute auch einen Beitrag bei ZDFheute zum Thema. Bitte hier klicken.

22 Kommentare

„Interessant ist, dass die Franziskusfans offenbar langsam unruhig werden.“ So hieß es hier jüngst. Ich war und bin angetan von Franziskus und ich war und bin überhaupt nicht unruhig. Gut gemacht, Papst Leo!

Es ist erfreulich, dass Leo XIV tatsächlich bereit zu sein scheint, den Weg seines Vorgängers weiter zu beschreiten. Man wird sehen, wie er das auch in anderen Fragen umsetzen wird. Zweifellos werden die „Traditionalisten“ mit diesem Dokument nicht sehr glücklich sein – man mag sich nur an ihre Begeisterung über das Ergebnis der Papstwahl erinnern. Vom neuen Papst erhoffte man sich eine radikale rückwärtsgerichtete Kehrtwendung, die entsprechend ihren Vorstellungen sobald als möglich erfolgen sollte. Offensichtlich hatten sie sich getäuscht – hatte Franziskus also doch recht, als er den „Amerikaner“ für seine Nachfolge empfahl ?

Leo hat ein Dokument fortgeführt, dass Franziskus initiiert hatte. Ebenso hatte es Franziskus mit Lumen fidei gehalten. Beide wären dazu nicht verpflichtet gewesen. So hat Pius XII. den Entwurf der Enzyklika Humani generis unitas – die Verurteilung der nationalsozialistischen Rasselehre – nicht weitergeführt.

Leo will also durchaus in Kontinuität zu Franziskus wahrgenommen werden, ganz bewusst offenbar im Bereich der Sozialethik. Das dürfte den Recht(sradikal)en in der Kirche bitter aufstoßen.

Bei uns in Europa bekämpft man „die Armut“ nicht durch pauschale Wirtschafts – Kapitalismuskritik, da muss man genauer hinschauen.

Wir in Deutschland hatten bisher einen gut funktionierenden Sozialstaat, dessen Basis die freie, soziale Marktwirtschaft war. Inzwischen stagniert hier die Wirtschaft und der Sozialstaat kommt an seine Grenzen.

Als ehemalige Sozialarbeiterin, davon 3 Jahre beim Caritasverband, war und bin ich immer auf der Seite der „kleinen Leute“.

Aber die kirchliche Realität bei uns sieht anders aus. Das Gemeindeleben wird von der einkommensstarken, oberen Mittelschicht beherrscht, Pfarrer und Bischöfe wohnen in großen Häusern, die sich keine normale Durchschnittsfamilie leisten kann. Bischöfe werden von Fahrern in dicken Autos herum kutschiert und sind noch nie mal mit dem Bus oder der S-Bahn gefahren und an den Haltestellen mit ganz normalen Menschen jeglicher Herkunft ins Gespräch gekommen.

Das päpstliche Lehrschreiben ist gut gemeint, wird aber nichts ändern. Weder bei uns noch sonst wo in der Welt. Während Trump es offenbar geschafft hat, den Gazakrieg zu beenden und für die Freilassung der letzten Geiseln zu sorgen. Diese armen, geschundenen Menschen werden lange, intensive medizinische Behandlung brauchen, das kostet Geld, das irgendwo herkommen muss.

„die freie, soziale Marktwirtschaft“. Nur am Rand die Korrektur eines sachlichen Missgriffs: Wir haben in Deutschland die soziale und eben nicht die freie Marktwirtschaft. Der freie Markt wird durch Staat und Gesellschaft eingehegt und reguliert, weil er nicht funktioniert bzw. verheerende Folgen für beide hätte. Das ist wahrlich nicht die schlechteste Konstruktion der Zeit zwischen Adenauer und Schmidt.

Was Trump betrifft, sollten wir doch lieber abwarten. Ein Friede, der durch Androhung von Gewalt zustande kommt, steht auf tönernen Füßen. Und noch (10.10., 17:40) sind die Geiseln nicht frei.

Das Lehrschreiben selbst ist übrigens nicht exklusiv für Europa gedacht.

Das sehe ich auch so. Im Übrigen muss es halt immer Leute geben, die es besser wissen als Franziskus oder eben jetzt Leo. Die wären halt selber gern Papst/Päpstin geworden. Und wir dürfen froh sein, dass sie es nicht geworden sind, wie zB bei Kardinal Müller.

Ich bin wahrhaftig kein Fan von Trump, aber wenn die Geiseln jetzt endlich frei gelassen werden, muss ihm nicht nur ganz Israel dankbar sein.

Was die Androhung von Gewalt angeht, so muss man berücksichtigen, dass die Hamas Terroristen sind, die verstehen nur die Sprache der Gewalt.

Danke für diese Zusammenfassung. Allerdings wird auch hier, wie auch sonst in den meisten Zusammenfassungen eines nicht erwähnt: „Dilexi te“ befasst sich nicht einfach nur so mit sozialen Themen, sonders es verbindet diese sozialen Themen mit dem Kern des Christentums. Dieses Schreiben ist sehr christozentrisch und streckenweise zutiefst spirituell.

Ich würde allen hier empfehlen, „Dilexi te“ selbst zu lesen, bevor sie sich tatsächlich ein Urteil darüber bilden. Man findet es z.B. auf den Webseiten des Heiligen Stuhls und von Vatican News. OK, es ist ziemlich lang und nicht immer ganz einfach zu lesen (jedenfalls nicht so einfach wie eine Zusammenfassung), aber für jemanden, der ernsthaft an päpstlichen Dokumenten interessiert ist, absolut lohnend.

Es gibt auch eine offizielle katholische Soziallehre.

Richtig, diese Soziallehre wird auch in Dilexi te dargelegt.

Ich hoffe auf das Verständnis der Mitdiskutanten wenn ich mich hier zu einer Sache äußere, die mit der gerade eröffneten Diskussion eigentlich nichts zu tun hat. Der Grund ist eine Antwort auf die Kritik an meiner Einstellung gegenüber Leo XIV – nur dass es klar wird, es geht und ging mir grundsätzlich nicht um Vorbehalte gegen seine Person.

Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vor dem 8. Mai 2025 den Namen Robert Francis Prevost jemals gehört oder gelesen haben. Anfang 2023 las ich die Meldung, dass Papst Franziskus einen neuen Vorstand des Dikasterium für die Bischöfe ernannt hatte und es sich dabei um einen (zumindest auf internationalem Niveau) relativ unbekannten Hierarchen handelte, der eine solche herausragende Position erlangte. Das fand ich durchaus interessant, wobei ich mir damals auch Gedanken machte, ob ein solcher Mann dem vatikanischen System auf lange Dauer gewachsen sein würde.

Als seine Wahl zum neuen Papst bekannt wurde und er die ersten Schritte setzte, die sich von seinem Vorgänger doch deutlich (wenn auch nicht „dramatisch“) unterschieden, erinnerte ich mich an meine seinerzeitigen Bedenken. Wir wissen alle, dass sich Franziskus so gut es ging seinen eigenen Weg suchte, der in eigenen Kreisen allzu oft auf Unverständnis und Ablehnung stieß. Nun war da ein Neuer auf dem Papstthron, der eher introvertiert zu sein schien und von dem sich vermuten ließ, dass er wesentlich „fügsamer“ als sein Vorgänger sein würde. Die ersten Monate seiner Amtszeit vermittelten mir durchaus einen solchen Eindruck; irgendwie scheint es mir, dass seit dem 9. Oktober 2025 tatsächlich sein “aktives“ Pontifikat den Anfang nahm.

Das wäre wünschenswert!

Ich vermute, dass Sie sich auf mein Posting bezogen haben.

Ja, Leo ist eher introvertiert. Das bedeutet aber nicht, dass er auch „fügsam“ ist. Vielleicht hätten Sie sich ein bisschen mit Leos Vorleben beschäftigen sollen, bevor Sie über ihn geurteilt haben. Dann hätten Sie nämlich festgestellt, dass er Bischof von Chiclayo in Nordperu war, in einer der ärmsten Gegenden des Landes. Die Stadt hat Viertel, in denen die Lebensbedingungen extrem schwierig sind, und auf dem Land (oft mit indigener Bevölkerung) sieht es noch schlimmer aus. Der Bischof Prevost hat sich aktiv für die Armen dort eingesetzt, und zwar nicht nur mit schönen Worten, sondern auch mit Taten. Er hat bei Naturkatastrophen oder während der Corona-Pandemie, und auch sonst überall, wo eigentlich der Staat helfen hätte sollen (aber kläglich versagt hat), Hilfsmaßnahmen organisiert und, wenn es sein musste, auch selbst angepackt (Essen verteilt – dass er manchmal vorher selbst mit dem Lastauto in irgendwelche Dörfer gebracht hat, beim Aufräumen nach einer Überschwemmung geholfen, Zementsäcke geschleppt, sich persönlich um Flüchtlinge aus Venezuela gekümmert, …). Er hat sich, wenn es sein musste, auch mit der Politik angelegt, war also keinesfalls „fügsam“. Sein Leben dort war nicht so sehr eines hinter dem Schreibtisch, sondern schon ein recht abenteuerliches. Die Leute in seiner Diözese haben ihn verehrt und geliebt, und sie haben ihn nicht als Gringo betrachtet, sondern als einen der ihren. Auch jetzt bestehen die Peruaner darauf, dass der Papst in erster Linie Peruaner ist und nicht US-Amerikaner. Dass jemand, der soziales Elend hautnah erlebt und auch bekämpft hat, auch als Papst sozial eingestellt ist, braucht einen nicht zu wundern.

Dass Sie den Eindruck haben, dass er „fügsam“ sei, könnte an Folgendem liegen:

1. Er wird von denen, die ihn gut kennen, geschildert als jemand, der keine Entscheidungen aus der Hüfte schießt (etwas, wofür Franziskus bekannt/berüchtigt war), sondern dass er zuerst lange überlegt. Hat er dann aber eine Entscheidung getroffen, dann setzt er das um, ohne wenn und aber. Es dauert halt eine Weile (das ist recht typisch für Mathematiker, ich kenne einige aus dieser Zunft, und die meisten sind so).

2. Er wurde zu einer ungünstigen Zeit Papst, denn es läuft gerade das Heilige Jahr mit einem echten Mammutprogramm. Er muss/musste sich in seine Aufgabe einarbeiten, denn irgendwie ist er ja ins kalte Wasser geschmissen worden. OK, das muss jeder neue Papst. Das Programm im Heiligen Jahr muss auch jeder abarbeiten, der gerade Papst ist. Aber sich in seinen Job einarbeiten UND GLEICHZEITIG Heiliges Jahr ist bislang noch keinem Papst widerfahren. Der Leo ist ja kaum zum Verschnaufen gekommen, und vor seinem (nur mäßig erholsamen) ersten Aufenthalt in Castel Gandolfo wirkte er vollkommen erschöpft. Es ist also kein Wunder, dass es eine Weile dauerte, bis wirklich etwas Neues von ihm kam.

Sie dürfen keinesfalls von ihm erwarten, dass er ein Franziskus II. wird. Dazu ist er im Charakter viel zu unterschiedlich. Und wenn er Ihnen konservativ scheint, dann liegt es vermutlich auch daran, dass er sich dem Amt viel stärker unterordnet, als es Franziskus tat. Außerdem scheint er auch viel mehr Wert auf eine gepflegte Liturgie zu legen als Franziskus. (Was ich übrigens auch tue. Das ist auch der Grund, warum ich statt der – zumindest in Wien – oft recht schlampig zelebrierten römisch-katholischen Messen mitunter tatsächlich lieber eine byzantinische Liturgie besuche.) Leo hält sich bei seinen Messen tatsächlich sehr genau (beinahe penibel, wieder typisch Mathematiker) an das Messbuch der Römischen Liturgie, wodurch seine Messen viel feierlicher und würdiger sind als die oft schlampig heruntergerasselten Messen anderswo. Zugegeben, auch ein konservativer Zug von Leo. Wenn Sie das nicht mögen, weil Sie irgendwelche improvisierten Messen, die nach 25 Minuten zu Ende sind, bevorzugen, dann ist das Ihr Problem. Mir jedenfalls gefällt auch diese Seite von Leo gut.

Falls Sie tatsächlich Papst Leo jetzt doch etwas anders sehen als bisher, soll es mich freuen.

„Leo hält sich bei seinen Messen tatsächlich sehr genau (beinahe penibel, wieder typisch Mathematiker) an das Messbuch der Römischen Liturgie“. Auch Franziskus hat sich ans Messbuch sehr genau gehalten – das hat auch B16 getan, der allerdings die Messreform Paul VI. in einem Briefwechsel mit Heinz-Lothar Barth, einem Traditionalisten, der auch vor nachgewiesen rechtsextremen Gruppierungen wie dem Witikobund und der schlesischen Jugend referierte, erstaunlich unverblümt in Frage gestellt hat.

@Silvia

Nur eine Empfehlung – vielleicht sollten Sie sich weniger aufregen und sich dafür so gut es geht mit der Materie etwas genauer auseinandersetzen, manche Dinge erstmal zur Kenntnis nehmen und dann noch einmal überdenken;).

@SuNuraxi

Danke für Ihre ausführliche Antwort- nur zwei Anmerkungen dazu

1. Ich denke schon mich mit Robert Francis Prevost sicher mehr als der Durschnitt auseinandergesetzt zu haben – und zwar wie ich schrieb, bereits nach seiner Bestellung an die Kurie. Konservativ oder nicht, das ist für kein Kriterium,ich befürchte aber nach wie vor, dass es zu Entwicklungen wie unter JPII und BXVI kommen könnte.

2. Da ich der orthodoxen Kirche angehöre und an feierliche Gottesdienste gewöhnt bin, sehe ich in der Weise wie Leo zelebriert klarerweise kein Problem.

Zum Abschluss nur noch Folgen des – das war das erste und letzte Mal dass ich eine „Apologie“ für die Äußerung meiner Ansichten verfasse. Vielleicht haben Sie es vergessen, wir leben (Gott sei Dank!) in einer Demokratie, wo eine freie Meinungsäußerung – die Ihre genauso wie meine – zum verbrieften Recht gehört.

–

Kann sein, das ich mich in meinem Tonfall auf Ihr Posting im vorherigen Artikel vergriffen habe. Sollte es der Fall sein, dann verzeihen Sie mir bitte. Es ist halt so, dass ich nicht so sanft, freundlich, liebevoll und fromm wie Papst Leo bin. Das sind auch vier Gründe dafür (es gibt noch mehr), warum ich ihn so mag, weil er halt so ganz anders ist als ich bzw. weil er so ist, wie ich gerne wäre. Und wenn ich auch nur ein bisschen den Eindruck habe, dass man auf jemanden, den ich mag, losgeht, dann explodiere ich halt.

@SuNuraxi

Wie gesagt, Sie haben Ihre Meinung und ich die meine. Gegen Leo bin ich überhaupt nicht negativ eingestellt, menschlich gesehen finde ich ihn sehr sympathisch. Dies umso mehr, wenn ich bedenke, dass ihn Franziskus als einen geeigneten Nachfolgekandidaten betrachtete. Tatsächlich werden Sie mich jedoch nicht von der Befürchtung abbringen, dass es zu Entwicklungen kommen könnte, in deren Verlauf Papst Leo veranlast wird, seine „Politik“ zu ändern.. So ging es auch Paul VI, der sich im Laufe seines Pontifikats in mancher Weise dem Diktat der Kurie beugte.Und ja, er ist zurückhaltend – in diesem Sinne fand ich den argentinischen Wirbelwind“, der mehr als einmal das System herausforderte als eine Wohltat,

@SuNuraxi

Gestatten Sie mir noch eine Überlegung: Auch wenn man bestimmte Sympathien für jemanden hat, dann sollte es doch möglich sein, dass man „gegnerische“ Argumente zur Kenntnis nimmt, ohne gleich mit der verbalen Keule zum Rundumschlag auszuholen. Meiner Erfahrung nach (und ich bin schon ein ziemlich lange Zeit auf dieser Erde) reagieren Menschen meistens aggressiv auf Kritik, wenn sie sich ihrer Sache selbst nicht sicher sind

Seit Franziskus habe ich eine innere Abwehrhaltung gegen Südamerika, was früher nicht der Fall war. Dazu kommt, dass der Glaubenspräfekt, auch ein Argentienier, sich genauso missverständlich wie Franziskus ausdrückt, und das regt mich auf.

Dafür kann Papst Leo natürlich überhaupt nichts. Allerdings bezweifle ich, dass er hart genug sein kann, um mit den deutschen Bischöfen fertig zu werden.

Aber um es deutlich zu sagen, ich mag Papst Leo.

Was für ein groteskes Bild von den deutschen Bischöfen, das weniger über die Bischöfe als über die Wirklichkeitswahrnehmung der Wahrnehmenden aussagt. Als ob der Papst mit den deutschen Bischöfen fertig werden müsste.

Wo war eigentlich Papst Franziskus und der Präfekt des Glaubensdikasteriums irgendwo unklar, was den indispensablen Kern des Glaubens betrifft?

[…]*

*Der Beitrag wurde wegen des Verstoßes gegen die Netiquette editiert.

Kommentare geschlossen

Dieser Beitrag kann nicht länger kommentiert werden.